Знаки различия. Погоны

Описание

Типичные погоны представляют собой носимые на плечах более или менее прямоугольной формы изделия с обозначенным на них тем или иным образом (лычками , просветами , звездочками и шевронами) званием , должностью, служебной принадлежностью владельца погон. Как правило, жёсткие шитые галуном погоны с яркими звёздами и значками носятся с парадной формой, тогда как с полевой употребляются более скромные матерчатые погоны без шитья, часто в цвет камуфляжа .

Первоначальное прикладное значение погон - они удерживали от сползания портупею , перевязь (ремень) патронной сумки , лямки ранца, предохраняли мундир от потёртостей от ружья в положении «на плечо». Погон в этом случае мог быть только один - слева (патронная сумка носилась на правом боку, ружьё - на левом плече). Моряки патронную сумку не носили, и именно по этой причине в большинстве флотов мира погоны не употребляются, а должность или ранг обозначается нашивками на рукаве.

В России погон появился на военной одежде при Петре I между 1683 и 1699 годом. Поначалу они были принадлежностью только солдатской формы. Офицеры не имели погон, так как не носили ружей и сумок. Использовать погон как средство отличения военнослужащих одного полка от другого стали с 1762 года , когда каждому полку были установлены погоны различного плетения из гарусного шнура. Одновременно была предпринята попытка сделать погон средством различения солдат и офицеров , для чего в одном и том же полку у офицеров и солдат плетение погона было различным. Единых образцов погон не существовало, поэтому функцию знака различия они выполняли плохо. При императоре Павле I погоны вновь стали носить только солдаты, и только с утилитарной целью: удерживать амуницию на плечах. Функцию знаков различия погонам вернул Александр I в начале XIX века (не во всех родах войск). В пехоте вводятся погоны на оба плеча, в кавалерии - только на левое. Цвет погон означает принадлежность к полку или батальону. Офицерские погоны обшиваются золотым или серебряным галуном (в 1803 году для офицеров вводятся эполеты).

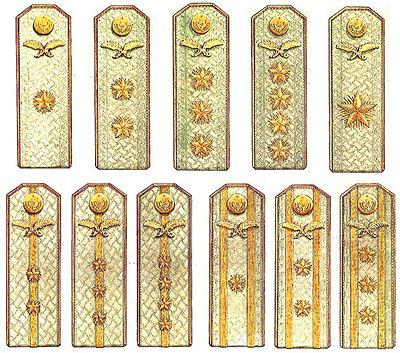

С 1843 года погоны становятся знаком различия воинских званий, поначалу только солдат и унтер-офицеров . С 1854 года постепенно вводятся погоны вместо эполет и для офицеров: первоначально только на шинель, в марте 1855 года и на другие виды одежды. На погоны наносятся также шифровки (сокращённое наименование воинской части), эмблемы рода оружия, вензель шефа полка. Вводятся также погоны для военных чиновников. Они были у́же офицерских, звёздочки на них наносились в вертикальном ряду, иным был рисунок галуна.

Русские офицерские погоны с 30 ноября 1855 года были шестиугольными, солдатские - пятиугольными. Офицерские погоны производились вручную: на цветную основу нашивались куски портупейного или штаб-офицерского галуна, из-под которых просвечивало поле погона (отсюда «просветы » - цветные дорожки на офицерских погонах). Галун был золотого и (реже) серебряного цветов, звёздочки - шитые, на золотом погоне серебряные, на серебряном золотые, одинакового размера (диаметром 11 мм) для всех офицеров и генералов (погоны капитана, полковника и полного генерала звёздочек не имели). Цвет просвета означал номер полка в дивизии или род войск: красный - 1-й и 2-й полки в дивизии, синий - 3-й и 4-й полки в дивизии, жёлтый - гренадерские части, малиновый - стрелковые, и т. п.

20 октября 1914 года, кроме золотых и серебряных, впервые были введены полевые погоны для действующей армии. Их поле было цвета хаки, звёздочки на них были металлическими оксидированными, просветы обозначались тёмно-коричневыми или жёлтыми молескиновыми полосками. В армии такие погоны не пользовались популярностью, так как офицерство считало их некрасивыми и блёклыми. В результате к 1916-1917 годам всё чаще встречались случаи ношения на полевой форме галунных погон, а некоторые полки из принципа так и не использовали полевые погоны. В то же время в тыловых округах, напротив, отмечалось частое ношение именно полевых погон. С началом войны были также отменены вензеля «вражеских» шефов на русских погонах (императоров Германии и Австро-Венгрии, царя Болгарии).

В апреле 1917 года были отменены вензеля Августейшей фамилии на погонах. Летом 1917 года в некоторых ударных частях были введены черные погоны с белыми просветами.

В революционной России погоны были отменены на флоте 16 апреля 1917 года, в армии - 16 декабря 1917 года , однако в белых армиях погоны сохранялись вплоть до начала 1920-х годов. В советской пропаганде погоны на много лет стали символом контрреволюционного офицерства («золотопогонники»). В РККА отменены были и воинские звания. Военнослужащие различались лишь по должностям, но и для этого потребовались знаки различия. В качестве таких знаков в ходе Гражданской войны были введены нашивки на рукава в виде геометрических фигур (треугольников, квадратов, ромбов) и на борта шинели, обозначавших должность военнослужащего и принадлежность к роду войск. В 1924-1943 годах в РККА знаки различия существовали в виде петлиц на воротнике и нарукавных шевронов.

В Вооружённых Силах СССР погоны введены 6 января 1943 года для личного состава Красной Армии , а 15 февраля - для личного состава ВМФ . Погоны были введены Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 января 1943 года, который был объявлен в РККА Приказом НКО СССР № 25 от 15 января 1943 года, а на флоте - приказом НК ВМФ № 51 от 15 февраля 1943 года. Кроме того, 18 февраля 1943 г. погоны были введены в НКВД и НКГБ, 28 мая 1943 г. - в Наркомате иностранных дел, 4 сентября 1943 г. - в Наркомате путей сообщения и 8 октября 1943 г. - Прокуратуре СССР (в последних трёх ведомствах погоны были отменены 12 июля 1954 г.)

Советские погоны имели много общего с дореволюционными, но были и отличия: офицерские погоны РККА (но не ВМФ) 1943 г. были пятиугольными, а не шестиугольными; цвета просветов обозначали род войск, а не полк; просвет представлял собой единое целое с полем погона; имелись цветные канты по роду войск; звёздочки были металлическими, золотыми или серебряными, и различались по размеру у младших и старших офицеров; звания обозначались другим количеством звёздочек, чем до 1917 г., а погоны без звёздочек не были восстановлены. Советские офицерские погоны были на 5 мм шире дореволюционных. Шифровки на них не размещались.

Для Красной Армии были установлены полевые и повседневные погоны. Соответственно присвоенному воинскому званию, принадлежности к роду войск (службе), на поле погон размещались знаки различия (звёздочки и просветы) и эмблемы. Погоны младших офицеров имели один просвет и от одной до четырёх металлических посеребренных звёздочек диаметром 13 мм, а погоны старших офицеров - два просвета и от одной до трех звёздочек диаметром 20 мм. Для военных юристов и медиков существовали «средние» звёздочки диаметром 18 мм. Первоначально звёзды старших офицеров крепились не на просветах, а на поле галуна рядом с ними. Полевые погоны имели поле защитного цвета (сукно цвета хаки) с пришитыми к нему одним или двумя просветами. С трёх сторон погоны имели выпушки по цвету рода войск. Просветы были установлены - голубые - для авиации, коричневые - для медиков , интендантов и юристов , красные - для всех остальных.

Поле повседневного погона изготавливалось из золотистого шёлка или галуна. Для повседневных погон инженерно-командного состава, интендантской, медицинской и ветеринарной службы и юристов был утвержден галун серебристого цвета. Действовало правило, согласно которому серебристые звёздочки носились на золочёных погонах, и наоборот, на серебристых погонах носились золочёные звёздочки, кроме ветеринаров - они носили серебристые звездочки на серебристых же погонах.

Ширина погон - 6 см, а для офицерского состава медицинской и ветеринарной служб, военной юстиции - 4 см. Известно, что такие погоны в войсках называли «дубками». Цвет выпушки зависел от рода войск и службы - малиновый в пехоте, голубой в авиации, тёмно-синий в кавалерии, чёрный - в технических войсках, зелёный - у врачей. На всех погонах была предусмотрена одна форменная позолоченная пуговица со звездой, с серпом и молотом в центре, на флоте - серебристая пуговица с якорем.

Генеральские погоны образца 1943 года, в отличие от солдатских и офицерских, были шестиугольными. Они были золотыми, с серебряными звездами. Исключение составляли погоны генералов медицинской и ветеринарной служб и юстиции. Для них были введены узкие серебряные погоны с золотыми звездами.

Флотские офицерские погоны, в отличие от армейских, также были шестиугольными. В остальном они были аналогичны армейским, но цвет выпушек погон был определён: для офицерского состава корабельной, инженерно-корабельной и инженерно-береговой служб - чёрный, для авиации и инженерно - авиационной службы - голубой, интендантов - малиновый, для всех остальных, в том числе юстиции - красный. На погонах командного и корабельного состава эмблемы не носились.

Цвет поля, звёзд и выпушки погон генералов и адмиралов , а также их ширина также определялись родом войск и службой, поле погон высших офицеров шилось из галуна специального плетения. Пуговицы генералов Красной Армии имели изображение герба СССР, а адмиралов и генералов ВМФ - герб СССР, наложенный на 2 скрещенных якоря.

7 ноября 1944 года было изменено расположение звёзд на погонах полковников и подполковников РККА. До этого момента они размещались по сторонам просветов, теперь же переместились на сами просветы. 9 октября 1946 года была изменена форма погон офицеров Советской Армии - они стали шестиугольными.

На столе стояли чашки на красивых узорных блюдцах, рядом лежали маленькие аккуратные ложечки, а середину стола занимал красавец – сладкий ягодный пирог, который испекла мама. Все уже было готово к приходу гостей, ведь сегодня был праздник, и Почемучка уже об этом знала. Сегодня они отмечали 23 февраля, День Защитника Отечества.

Самые первые звания, с которых начинается военная карьера, называются рядовой и ефрейтор. На их полевой форме погоны не имеют никаких знаков отличия, а вот на парадной есть золотистые буквы. Младший сержант, сержант, старший сержант и старшина: эти звания можно назвать одним словом – сержантский состав. На их погонах есть знаки отличия в виде лычек - это полоски или уголки, пришитые к погону. А на парадной форме, кроме лычек имеются еще металлические буквы. У прапорщика и старшего прапорщика на погонах есть знаки отличия в виде звездочек, расположенных вдоль погона. Младший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант и капитан относятся к младшему офицерскому составу. На погонах этих военных расположена полоса, которая называется просвет (очень часто ее путают с лычками) и маленькие звездочки. На полевых погонах полосы нет. Майор, подполковник и полковник - это старший офицерский состав. На их погонах две полосы-просвета и звездочки больше, чем у младшего офицерского состава. На полевых погонах у них так же просвета нет. Вот мы и добрались да званий высшего офицерского состава: это генерал-майор, генерал-лейтенант, генерал-полковник и генерал-армии. На погонах у них нет полосок-просветов, есть звездочки большого размера, расположенные вертикально. На погонах маршала Российской Федерации одна очень большая звезда и герб России. Ой, как много оказывается званий в нашей армии, так сразу и не запомнишь. – Сказала Почемучка. - Но я буду стараться и смогу определить воинское звание, только лишь посмотрев на погоны.

И вот, наконец, раздался звонок в дверь. Мама пошла встречать гостей. Почемучка тоже побежала в коридор и увидела там дядю Сашу.

- Здравствуйте! – радостно воскликнула Почемучка и подбежала к гостю.

- Здравствуй, здравствуй, Почемучка, - ответил дядя Саша и подхватил девочку на руки.

- Дядя Саша, какой вы сегодня, необычный. У вас такой красивый наряд.

- Почемучка, это не наряд, это парадная военная форма, я решил надеть ее в честь праздника.

- Очень красивая форма, а что у вас на плечах? Это какие-то специальные военные украшения, чтобы быть еще красивее?

- Нет, это погоны. Они появились при русском царе Петре I и были придуманы для того, чтобы удобнее было носить сумку с патронами, чтобы не сползал ее ремешок. Спустя некоторое время погоны стали использовать, чтобы различать звание военных.

- А какие воинские звания бывают?

- Всего существует двадцать ступенек, по которым можно подняться от самого низшего рядового до высшего - маршала. Эти ступеньки - звания, которые даются военным за определенные заслуги. Давай я перечислю тебе их названия:

Мастерская группа благодарит Ставра (Алексея Иванцова) за помощь в написании статьи и предоставленные материалы

Изначально униформа всех армий Гражданской войны базировалась на русской военной форме бывшей царской армии. Однако поскольку большие интендантские склады располагались в центре страны, на территории, контролировавшейся большевиками, то по мере износа одежды увеличивалось и многообразие обмундирования белых армий. Весьма широко использовалось обмундирование стран Антанты, получаемое от союзников. Однако белые, как правило, стремились ввести на чужой униформе какие-то элементы своей знаковой системы – например, погоны.

Возникавшие антибольшевистские вооруженные формирования по своим политическим, территориальным и материальным возможностям подчас были настолько далеки друг от друга, что поначалу развивали собственную знаковую систему. К 1919 г. произошла некоторая унификация формы одежды – так, повсеместным стало ношение старых русских кокард и знаков различия (погон со звездочками, просветами и выпушками) по системе прежней русской армии, восстановление в той или иной степени цветовой гаммы видов вооруженных сил, родов войск и т.д.

В основе всех разновидностей униформы, принятых в различных частях, лежал полевой мундир русской армии образца 1912 года. Полевая форма военного образца включала в себя следующие элементы:

1. Фуражка суконная защитного цвета или папаха (кому присвоена).

2. Походный китель или гимнастерка.

3. Шаровары походные, защитного цвета, серо-синие или темно-зеленые.

5. Пальто (шинель) с погонами.

6. Перчатки (при парадной форме).

7. Походный боевой ремень.

8. Шашка на походной портупее (плечевой или поясной, кому какая присвоена).

9. Револьвер в походной кобуре с походным шнуром (в строю, в карауле и при исполнении служебных нарядов).

10. Походная сумка (с биноклем).

11. Офицерская сумка – в строю.

1. Головной убор.

В качестве основного головного убора в летнее время использовалась фуражка . При этом каждой части русской армии соответствовали цвета кантов, тульи и околыша. Однако в ходе мировой войны большое распространение получили полевые фуражки, зачастую с защитными же кантами, которые можно рекомендовать как наиболее универсальный тип.

Подбородочный ремешок носился на фуражке далеко не всегда, нижним чинам пехоты он был не положен.

Кроме фуражек в любое время года носились также папахи . Папахи были разные. Во-первых, общевойсковые папахи. Больше всего на них похожи современные полковничьи папахи, но покрой отличается (передняя и задняя деталь соединяются вверху на пуговицах, при этом затыльник может откидываться и прикрывать шею и затылок). У нижних чинов – серого короткого искусственного меха. Суконный верх защитного цвета обшивался у рядовых шнурами цвета прикладного сукна, у унтер-офицеров – бело-оранжево-черным шнуром (шнур нашивался крест-накрест). У офицеров папаха была с неразрезанной опушкой, с обшитым галуном верхом.

Были также казачьи папахи, отличающиеся по виду. Шились они часто из более длинного меха, а с учетом того, что кубанские казаки носили одежду кавказского типа, то вообще были самых разнообразных размеров, фасонов и цветов. Впрочем, цвета обычно были или черный, или белый.

Поверх фуражки в холодное время года носился башлык – специальный суконный капюшон. Цвета сукна и отделки башлыка были разные для разных частей.

2. Китель, гимнастерка.

Китель шился из ткани защитного цвета, при этом цвета и оттенки на отыгрываемый период могли быть различными. Рукава как кителя, так и шинелей различались для пехоты и кавалерии – у кавалеристов они были с мыском. В остальном же конструкция рукавов была одинаковой.

В гражданскую войну гораздо чаще кителей носили гимнастерки, введенные в 1912 г. Гимнастерка представляла собой свободную рубаху со стоячим воротником (походная рубаха русского покроя, косоворотка). Изготавливалась она из хлопчатобумажной ткани или тонкого сукна. По внешнему виду гимнастерки могли немного отличаться друг от друга: разрез горловины мог быть как слева, так и справа и посередине. Различались и карманы: от полного отсутствия таковых до врезных и накладных различных типов.

И на кителе, и на гимнастерке, и на шинели обязательно носились погоны – главное отличие белых от красных, видимое хорошо и издалека. В случае, если погон не было совсем и не из чего было их пошить, то они рисовались «химическим» карандашом на плечах. Вопреки распространенному мнению, золотых погон было не так много, потому что производство погонного галуна в начале войны (в 1914 г.) было свернуто, и в дальнейшем использовались довоенные запасы. В основном носились погоны из защитного молескина. Просветы на офицерских погонах нашивались из ленточек соответствующих цветов. Ширина погон – примерно 6 см, длина – по длине плеча. На китель и гимнастерку погоны пристегивались, на шинель должны были вшиваться нижним краем в плечевой шов, но на практике часто пришивались либо пристегивались.

3. Шаровары, галифе.

Во время войны использовались форменные брюки, свободные в паху и не стесняющие движений. От паха вниз шаровары постепенно сужались, достаточно плотно облегая лодыжку. От нижней кромки штанины по боковым швам оставлялись разрезы, обшиваемые по краю тесьмой или холщевой полосой. К нижним углам разрезов и к нижнему краю внутреннего шва шаровар пришивались штрипки. Шаровары имели боковые и задние карманы, так же как и современные брюки.

В конце войны вместо уставных прямых шаровар вошли в моду галифе – брюки, облегающие голени и сильно расширяющиеся на бедрах, которые носились наравне с обычными армейскими шароварами.

4. Обувь.

Офицеры носили сапоги, хромовые или юфтевые, которые с тех времен и до наших дней почти не изменились. Солдаты носили сапоги или ботинки с обмотками.

5. Шинель.

Шинель, которую носили нижние чины всех родов войск и в мирное и в военное время, изготавливалась из сукна серо-зеленого цвета. Она была однобортной, с шестью пуговицами спереди по фронту (по приборному металлу в мирное время и защитными или без них в военное) и отложным воротником с цветными клапанами (петлицами). Во время первой мировой войны использовались петлицы защитного цвета, которые часто не носились вообще. Офицерская шинель была двубортной. На петлицах унтер-офицерам и офицерам полагались пуговицы. Обшлага шинели были прямого покроя в пехоте и мыском в кавалерии. Длина шинели устанавливалась в пехоте – 35 см от пола, в кавалерии – до шпор.

Также офицерам в военное время можно было вместо шинелей пользоваться бурками, которые по сути представляют собой обычный черный суконный плащ-накидку.

6. Перчатки.

С парадной формой офицеры носили белые замшевые перчатки. С полевой формой белые перчатки не носились, поэтому в годы гражданской войны они были предметом одежды, присущей в основном штабным офицерам. С полевой формой носили коричневые лайковые перчатки.

Взамен замшевых и лайковых перчаток разрешалось использовать тех же цветов нитяные в летнее и шерстяные в остальное время года.

7. Походный боевой ремень.

Ремень для солдат представлял собой простой коричневый ремень с одношпеньковой пряжкой. Двухшпеньковые офицерские ремни английского образца тогда почти не использовались, хотя и могли попасть от англичан. Шашку нижние чины кавалерии носили на плечевой портупее (ремешок через плечо).

Для офицеров с 1912 г. устанавливалась портупея нового образца. Она состояла из поясного ремня с двумя наплечными ремнями, коричневого и защитного цвета. На поясном ремне находились две муфты: задняя – для крепления плечевых ремней и боковая – для крепления шашки или кортика. На поясной ремень крепились также кобура для револьвера и револьверный шнур, сплетенный из тонких кожаных ремешков, футляр для бинокля и полевая сумка. Все ремни портупеи закреплялись Т-образными металлическими застежками.

Вне строя и службы в военное время допускалось ношение только одного поясного ремня с муфтой для шашки – под кителем без плечевых ремней. Также разрешено было носить поверх кителя только поясной ремень, без плечевых, в случае, когда носилась только шашка или только револьвер. Практически во время войны снаряжение на фронте носилось, кому как удобно, хотя общие правила обычно сохранялись. Гимнастерка всегда носилась с ремнем.

8. Шашка на походной портупее.

Обычная шашка образца 1881/1909 г. Шашка отличается от сабли меньшей кривизной клинка и тем, что саблю носят лезвием (выгнутой стороной ножен) вперед, а шашку лезвием (выгнутой стороной) назад. На гарде шашке обязательно привязывался темляк – петля из ткани с кисточкой, предназначенная для крепления к руке.

В условиях мировой войны пехотные офицеры часто вместо шашки, неудобной в окопах, носили кортики. Во время гражданской войны эта практика продолжалась.

9. Револьвер (пистолет) в походной кобуре с походным шнуром.

Уставным оружием офицера во время великой войны был револьвер системы «Наган» образца 1895 г. Кроме того, был список рекомендованного и дозволенного для ношения в строю офицерами оружия, в который входили маузер К96, Кольт М1911, Люггер Р08 («Парабеллум»), браунинги нескольких моделей.

Плечевая портупея снималась вместе с оружием, поясная же портупея не снималась, а пассики ее соединялись между собой.

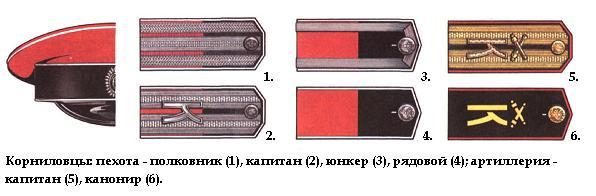

Погоны.

Погоны солдат и офицеров различались количеством полос и звезд на них. Ниже приведена таблица соответствий погон и воинских званий в белой армии.

| Звание | Погон |

| Рядовой (канонир, гусар/улан/драгун) | |

| Ефрейтор (бомбардир) | |

| Младший унтер-офицер (младший фейерверкер) | |

| Старший унтер-офицер (старший фейерверкер) | |

| Фельдфебель (вахмистр) | |

| Прапорщик | |

| Подпоручик | |

| Поручик | |

| Штабс-капитан (штабс-ротмистр) | |

| Капитан (ротмистр) | |

| Подполковник | |

| Полковник | |

| Генерал-майор | |

| Генерал-лейтенант | |

| Генерал от инфантерии (от артиллерии, от кавалерии) |

Помимо этого на погоне могли быть те или иные цифры, обозначавшие номер полка. В «шефских» частях цифры часто заменялись литерой – начальной буквой фамилии шефа полка: «А» у алекссевцев, «Д» у дроздовцев, «К» у корниловцев, «М» у марковцев.

Артиллеристы также имели на погонах эмблему из двух скрещенных пушек, инженерные войска – два скрещенных топора, телефонисты и телеграфисты – крылья и две скрещенные молнии.

______________________________

Отличительные черты формы белых армий Юга России.

Основной особенностью формы Добровольческой армии являлся добровольческий шеврон – трехцветный бело-сине-красный угол. Он мог быть суконным, но обычно делался из ленточки шириной 3-5 см. Размеры и величина угла строго не регламентировались, в среднем ленточка сшивалась под прямым углом и имела каждую половину длиной по 7-8 см.

Помимо общепринятой полевой формы защитного цвета, офицеры и солдаты т.н. «шефских» частей носили собственную форму. Кроем она практически не отличалась от общевойскового мундира, разнились лишь цвета, отчего эти части получили название «цветных».

Корниловцы.

Офицеры корниловских частей чаще всего носили черный китель или гимнастерку с белым кантом на грудном разрезе (планке), обшлагах рукавов и иногда на нагрудных клапанах карманов. Офицерские шаровары – черные галифе с белым кантом. Офицерские петлицы (с белым кантом) на шинели двойные: верхняя половина черная, а нижняя – красная. Фуражка – красно-черная (красная тулья, черный околыш) с тремя белыми выпушками, черным козырьком и обычной офицерской кокардой.

Рядовые и унтер-офицеры корниловских частей часто носили бескозырки черно-красного цвета с двумя белыми выпушками и обычной солдатской кокардой.

Офицеры носили серебряные погоны с черной окантовкой и черно-красными просветами; часто – с шефской литерой «К». Солдатам полагались черно-красные погоны.

Наряду с трехцветным углом на левом рукаве, корниловцы одновременно носили на правом двухцветный черно-красный шеврон. Вдобавок многие продолжали носить на левом рукаве утвержденную в 1917 году эмблему корниловского полка: синий или черный щиток с белыми надписью «КОРНИЛОВЦЫ», черепом со скрещенными костями под ним и перекрещивающимися мечами рукоятями вверх; под мечами – красная пылающая гренадка.

Корниловцы-артиллеристы при подобной же форме носили старую артиллерийскую фуражку (темно-зеленая тулья и черный околыш; три красные выпушки), черные погоны с красной выпушкой и золотистыми перекрещенными орудиями и литерой «К». На левом рукаве у них была нашита такая же эмблема, как и у пехоты, но черного цвета и с орудийными стволами поверх гренады (эта эмблема являлась в бывшей Российской Императорской армии символом гренадерской артиллерии).

В связи с хронической нехваткой обмундирования корниловцы часто носили обычную защитную форму – но с соответствующими эмблемами.

***

Марковцы.

Форма марковцев была установлена в начале 1918 года. Ее основными цветами стали черный («смерть за Родину») и белый («воскресение Родины»). В связи с тем, что батальон зародился на казачьей земле, чины его должны были носить черную барашковую папаху с белым верхом, перекрещенным черным шнурком, черный башлык с белой кистью и таким же шейным шнурком, а также казачью шашку вместо обычной офицерской. Форма включала фуражку с белой тульей (с черной выпушкой) и черным околышем (с белыми выпушками), черную гимнастерку с белым кантом по нижнему шву воротника, черные бриджи с таким же кантом, черные же погоны с белыми выпушкой и просветами и шинель с черными петлицами, имевшими белые канты. Для офицеров околыш фуражки, погоны и петлицы – черного бархата, для рядовых – черного сукна.

После смерти генерал-лейтенанта С.Л. Маркова 1-я рота 1-го Офицерского генерала Маркова полка получила на свои черные погоны белый шефский вензель «ГМ». Сформированные в 1919 г. 2-й и 3-й полки стали отличаться от 1-го тем, что для 2-го при черной форме 1-го добавился белый кант вдоль планки гимнастерки, а для 3-го – к форме 2-го – белый кант на обшлагах рукавов гимнастерки.

Офицеры Марковской артбригады носили фуражку с белой тульей (с черным кантом) и черным бархатным околышем с красными кантами; высокую папаху длинного белого меха, с черным бархатным верхом (с золотым галуном). Погоны: для 1-й генерала Маркова батареи – черные, бархатные, с золотыми просветами, красной выпушкой и золотой тесьмой по ее внутреннему краю (указывающей на происхождение из Отдельной юнкерской батареи), с золотыми вышитыми (или накладными) буквами «ГМ»; для других батарей – такие же погоны, но без тесьмы и с буквой «М». Гимнастерка белая, по низу воротника – красная выпушка, по разрезу на груди и на обшлагах – черная. Бриджи – темно-синие, с красным кантом. Шинель – солдатского образца, по воротнику – красный кант, петлицы белые, бархатные, с черным кантом и золотыми пуговицами. Поясной ремень белой кожи, в парадных случаях – офицерский шарф. Кобура черной кожи, с золотым револьверным шнуром. У рядовых и унтер-офицеров - бескозырки такого же цвета, как у офицеров, но околыш суконный. Папаха – как у офицеров, но верх суконный с оранжевой тесьмой. Погоны у 1-й батареи – черного сукна, с красной выпушкой и такой же тесьмой, как у офицеров (но оранжевой), с трафаретными оранжевыми буквами «Г» и «М»; для других батарей – без тесьмы и с оранжевой буквой «М». Унтер-офицерские нашивки – оранжевые. Гимнастерка, бриджи (серо-синие), шинель, поясной ремень, кобура (с оранжевым шнуром) и шашка – как у офицеров.

***

Алексеевцы.

Для алексеевцев-пехотинцев традиционными являлись синий и белый цвета – цвета молодежи, из которой состоял Партизанский пеший казачий полк. В середине апреля 1918 г., после боя за с. Гуляй-Борисовку, во время Пасхальных праздников партизаны впервые надели свои синие с белым кантом погоны, сшитые для ними женщинами села. Впоследствии они стали носить фуражки с белой тульей (с синей выпушкой) и синим околышем (с двумя белыми выпушками). У офицеров чаще всего были синие погоны с белыми выпушками и просветами, однако встречались и серебряные галунные погоны с синими выпушками. Шефская литера «А» славянской вязью появилась после дарования полку шефства генерала М.В. Алексеева, однако ее далеко не всегда носили на погонах. Черную гимнастерку, по-видимому, надевали не часто. Она имела на планке, клапанах нагрудных карманов и обшлагах белую выпушку. На защитной гимнастерке синяя выпушка была на разрезе воротника (очень редко), планке, клапанах карманов и обшлагах. С 1919 г. алексеевцы носили британское обмундирование, обувь и снаряжение.

Алексеевцы-артиллеристы имели фуражку с белой тульей и черным околышем (все это – с тремя красными выпушками), черные погоны с красными выпушками и просветами, желтыми орудиями и такой же славянской литерой «А» (для офицеров литера «А» - серебряная, а орудия – золотые). Следует отметить, что литеру «А» на погонах носили только чины 1-ой генерала Алексеева легкой батареи Алексеевской артбригады.

***

Дроздовцы.

Основными дроздовскими цветами являлись белый и малиновый (последний - по преемственности от стрелковых частей бывшей Российской Императорской армии). Дроздовцы имели фуражку с малиновой тульей (с белой выпушкой) и белым околышем (с двумя черными выпушками), малиновые погоны с белой и черной выпушкой, черными просветами и желтой (золотой) литерой «Д» (у некоторых чинов 2-го Офицерского полка – малиновый погон с таким же просветом, с белой выпушкой и золотым Российским Императорским орлом в нижней части). Белая гимнастерка имела малиновую выпушку на обшлагах и клапанах нагрудных карманов и малиновую тесьму по разрезу борта. Также часто носили русское и британское обмундирование.

Дроздовцы-артиллеристы носили фуражку с малиновой тульей (с черной выпушкой) и черным околышем (с двумя красными выпушками), погоны – красные с такими же просветами, с черной выпушкой и золотыми (желтыми) галуном, орудиями и литерой «Д»; могли носиться также черные погоны с красными просветами и выпушкой и золотыми орудиями и литерой «Д».

Как и в советское время так и сейчас существуют на погонах и полоски(сейчас изогнутые)и звёздочки, но значения осталось те же.

Итак начнем с самых нижних чинов

Таблица соответствия воинских званий Российской армии и казачьих чинов

| Воинское звание | Погон РА | Казачий чин | Погон казачий |

| генерал-майор | казачий генерал |

|

|

| полковник |

|

казачий полковник | |

| подполковник |

|

войсковой старшина | |

| майор |

|

есаул | |

| капитан |

|

подъесаул | |

| старший лейтенант |

|

сотник | |

| лейтенант |

|

хорунжий | |

| младший лейтенант |

|

подхорунжий | |

| старший прапорщик | старший вахмистр |

|

|

| прапорщик | вахмистр |

|

|

| старшина | младший вахмистр |

|

|

| старший сержант | старший урядник |

|

|

| сержант | урядник |

|

|

| младший сержант | младший урядник |

|

|

| ефрейтор | приказный |

|

|

| рядовой | казак |

|

История армейских знаков различия

Ряд историков сходится во мнении, что до того, как в России появилась армия, функционирующая на регулярной основе, внешнее различие военных чинов имело совсем немного критериев. Старшие и младшие ранги отличались разве что покроем одежды и типом оружия. Некоторая модернизация произошла во времена Петра Первого. Офицеры стали носить горжеты (нагрудные знаки в виде шарфа, на котором присутствовали элементы государственной геральдики). В начале XIX века в русской армии были введены мундиры, по дизайну приближенные к современным («фрачные»). Появились головные уборы, подчеркивающие разницу в воинских званиях. Постепенно в моду вошли эполеты. У офицеров они совпадали по цвету с формой, а у генералов были золотых оттенков. Некоторые образцы эполетов позволяли различать, скажем, обер- и штаб-офицеров. Правда, этот знак отличия ничего не говорил о воинских званиях.

В 20-х годах XIX века на военной форме русских солдат появились звездочки. Одна означала, что военный имеет звание прапорщика, две – майора, три – подполковника, четыре – штабс-капитана. Полковники, однако, носили эполеты, на которых не было звезд вообще. В 1840-х унтер-офицеры приобрели в виде поперечных нашивок, чем-то похожих на лычки в Советской Армии у сержантов.

И звезды в более или менее современном виде появились в России в середине XIX века. Их появление некоторые историки связывают с введением нового образца одежды – походной шинели. Погоны, на которых нашивались галуны и звездочки (примечательно, что у всех офицеров, включая высшие чины, их размер был одинаковым), закреплялись на плечах униформы.

После революции 1917 года звезды и погоны, как один из символов царского режима, были упразднены. Но с течением времени военное руководство СССР стало возвращаться к историческим знакам различия. Сначала появились на рукавах, а в 1943 году – погоны. Фото- и видеоматериалы тех лет позволяют подробно изучать их особенности.

Погоны в армии СССР

В январе 1943-го были принят Указ Верховного совета СССР о введении погон для Красной Армии. С того момента этот знак различия непременно присутствовал на одежде советских солдат, а затем и российских. Многие историки сходятся во мнении, что появление погонов в СССР можно было считать сенсацией: в сравнительно недавней - относительно того момента - исторической ретроспективе этот элемент военной одежды открыто презирался большевиками, так как прочно ассоциировался с царизмом. В Красной Армии появилось два вида погон (так же, как и в императорской, кстати): для ношения в полевых условиях и повседневные. Первые отличались камуфляжным цветом («хаки»), обшивались цветным кантом.

На погонах, предназначенных для повседневного ношения, размещалась эмблема, соответствующая роду войск, а также латунные пуговицы. рядового состава иногда содержали номер военной части. Одно из принципиальных отличий, по версии ряда военных историков, между царскими и советскими погонами – в величине звездочек. В СССР они были большего размера.

Некоторые историки отмечают следующий факт: с момента введения погонов в СССР в речь военных стало постепенно возвращаться забытое слово «офицер», активно используемое при царском режиме. При советской власти эта категория военных называлась командным и начальствующим составом. Иногда употреблялось выражение «командир Красной Армии».

Юридически термин «офицер» не был закреплен в Советском Союзе. Поначалу его употребляли неофициально, в устных разговорах. Но со временем он вошел и в армейский документооборот на вполне официальных началах. Правда, как отмечают историки, в некоторых приказах еще 1942 года слово «офицер» все же присутствовало.

Звезды на погонах

В армии Российской Империи, в советских войсках (после 1943 года) и современных вооруженных силах РФ в качестве одного из главных элементов на погонах выступают звезды. В разные периоды времени их форма и цвет могли отличаться. Были чисто золотые звезды на погоны, серебряные, металлические. В момент утверждения в 1943-м они были плоскими, и только с течением лет приобрели объемную форму - стали ребристыми, с элементами рифления. Диаметр больших элементов -20 мм, малых -13 мм. Сначала советская армия снабжалась латунными звездами, позже – алюминиевыми. До начала 80-х они имели серебристый цвет, затем – золотистый (за исключением звезд для полевых погонов – они были темно-зелеными и выпонялись из стали).

Данные особенности армейских звезд, сформировавшиеся в советские годы, остаются актуальными и для современных российских войск. Изменения, если и есть, то небольшие. Иногда в армии РФ встречаются звезды защитного цвета или же обычного зеленого. Еще у деталей, сделанных из металла, сейчас в большинстве случаев сглаженные грани. В числе других примечательных нововведений – « », на которых различные элементы, включая звезды, нарисованы краской. Их применение почти всегда ограничивается полевой формой. По мнению некоторых военных специалистов, «фальшпогоны» пришлись солдатам по нраву из-за удобства – обычные металлические звезды могли цепляться за рюкзаки, жилеты, блестеть на солнце и выдавать тем самым солдата противнику.

Основные форматы военных погонов в РФ

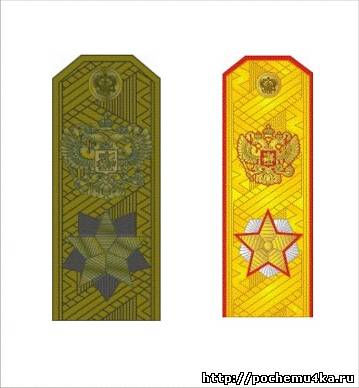

Внешний вид погонов современных российских офицеров впервые был утвержден Указом Президента страны в 1994 году и аналогичным правовым актом в 2010-м (и последующих его редакциях). Символика, характерная для советского времени (серп и молот, герб СССР), была заменена российской. Согласно стандартам, принятым на высшем государственном уровне, должны иметь прямоугольную форму (верхний край – в виде трапеции), обладать цветом – золотистым или совпадающим с тонов униформы. На погонах различных ведомств присутствует кант определенного цвета. Также на этих атрибутах формы присутствует пуговица.

Звезды на знаках отличия солдат современной армии РФ также располагаются в соответствии со стандартами. Погоны отличает одна звезда, размер которой больше, чем у офицеров низшего ранга, звание которых содержит слово «генерал». Цвет канта зависит от рода войск. Похожий формат имеют адмиралов флота. На них – одна звезда, большая по размеру, чем те, что расположены на знаках отличия у вице- и контр-адмиралов.

Погоны, утвержденные в РФ, имеют такой элемент, как просветы. Их количество зависит от ранга военнослужащего. полковника российской армии и майора содержат два просвета. Капитана, лейтенанта – один.

Рядовой состав армии РФ

Низшее воинское звание, утвержденное в армии РФ, – рядовой. Официально оно было закреплено в 1946 году, до того солдаты именовались бойцами или красноармейцами. Иногда при обращении к солдату добавляются другие слова. Например, рядовой юстиции (если речь идет о военнообязанном запаса). На флоте аналог звания рядового – это матрос. Солдаты, которые достигли определенных успехов в несении воинской службы, могут получить звание ефрейтора (на флоте – старший матрос). При отсутствии вышестоящих командиров они могут управлять взводом рядовых (матросов). Как определить оба военных чина по погонам? Очень просто: у рядового на знаках отличия есть аббревиатура ВС и нет никаких дополнительных элементов. У ефрейтора есть лычка.

Следующее по рангу звание для рядового состава – младший сержант. Как правило, его получают ефрейторы за какие-либо заслуги или хорошую дисциплину, иногда – при увольнении из армии в запас. На флоте званию младшего сержанта соответствует ранг старшины второй статьи. Солдат может дослужиться до сержанта. Это же звание может получить курсант военного училища. Рангом выше в сухопутных войсках – старшина. Интересен тот факт, что это звание и точно такое же по звучанию на флоте – не одно и то же. В сухопутных войсках старшина считается на две ступени выше сержанта. На кораблях – иначе. Там старшиной именуется военный, соответствующий по рангу сухопутному сержанту. Выше в сухопутных войсках – старший сержант. На флоте он же – главный корабельный старшина. Далее солдат армии РФ может дослужиться до прапорщика (на флоте – мичмана), а после – обрести звание «старшего».

На погонах младшего сержанта есть аббревиатура ВС и две лычки. У сержанта – три, у старшего – одна широкая лычка. Старшина носит с одной широкой и одной узкой лычкой. Прапорщики и мичманы носят на погонах две звезды, в ранге старших – три. Расположение звезд на погонах – в один ряд.

Младший офицерский состав

Под младшим офицерским составом понимается совокупность армейских рангов, начиная от младшего лейтенанта (который считается выше по званию, чем прапорщик) до капитана (ниже по рангу, чем майор). Часто военнослужащие, присутствующие в батальонных звеньях, взводах и ротах, также именуются младшими офицерами. Выпускники вузов военного профиля (или учащиеся последних курсов этих заведений) могут получить звание младшего лейтенанта. В ряде случаев (например, если офицеров для выполнения определенной группы задач не хватает) этот ранг может быть присвоен выпускнику обычного вуза гражданского назначения. Однако звание лейтенанта может получить только тот солдат, который отслужил в армии. Аналогично военнослужащим присваивается ранг старшего лейтенанта. К младшим офицерам относятся солдаты в звании капитанов.

Интересен тот факт, что именно расположение звезд на погонах, а не их количество отличает младших офицеров от представителей рядового состава армии. Вот несколько примеров. Погоны лейтенанта содержат только две звезды, в то время как у солдата рангом ниже – старшего прапорщика - три. Однако у офицера звездочки располагаются по соседству и поперек погона. В то время, как у прапорщика – в линию вдоль. У старшего лейтенанта – три звездочки, расположены они в виде треугольника, расстояние звезд на погонах – одинаковое. У капитана, в свою очередь, четыре звездочки. Три из них – в виде треугольника, и еще одну такого же размера капитана вмещают в области, что ближе к вороту униформы. Младший лейтенант носит погоны с одной звездой в средней части погона (чуть ближе к краю относительно середины).

Старший офицерский состав

Военнослужащий, получивший звание майора, может причислить себя к старшему офицерскому составу. Интересен тот факт, что слова, произносимые дополнительно при обращении к военному этого ранга в запасе, могут совпадать с теми, что употребляются при обращении к рядовому. Капитану сухопутных войск на флоте России соответствует звание с аналогичным звучанием, но добавляется словосочетание «третьего ранга». Выше майора – подполковник (на флоте – капитан второго ранга), затем – полковник (на – капитан первого ранга).

Если при сравнении знаков различий для младшего офицеров и рядового состава армии определяющую роль играло расположение звезд на погонах, то для старшей категории офицеров определяющее значение имеет размер этих элементов. Вот несколько примеров. Младший лейтенант имеет на погонах по одной звезде. Превосходящий его на несколько ступеней по рангу майор также имеет одну звезду. Но отличаются они размером. майора украшены более крупной звездой. Аналогичным образом соотносятся знаки отличия лейтенанта и подполковника. У обоих – по две звезды. Но у старшего офицера они намного больше.

Высший офицерский состав

На вершине иерархии званий в армии РФ – высший офицерский состав. Первую ступень занимает генерал-майор (на флоте ему соответствует контр-адмирал). Это офицеры, командующие дивизиями, численность которых превышает 150 тыс. солдат. Далее следует (и это несмотря на то, что в нижестоящих офицерских составах майор главнее лейтенанта). Исторически сложилось так, что генерал-лейтенант брал на себя функции более высокого уровня (например, часть тех, которые находятся в ведении генерала армии). В некоторых случаях представитель высшего офицерского состава вооруженных сил России может быть назначен на должность в Генштаб или Минобороны РФ. Как правило, военнослужащие данной категории носят звание генерал-полковника. На флоте им соответствуют свои ранги. Офицер на высшей ранговой ступени в вооруженных силах РФ – это генерал армии, в ВМФ – адмирал флота.

Чтобы правильно отличать звания высших офицеров от младших и старших, нужно учитывать множество нюансов: расположение звезд на погонах, их величину и даже цвет. Есть варианты, когда ошибиться сложно, например, если носит полковник. Сколько звезд на погонах у него, мы уже отметили выше – три. Столько же и у старшего лейтенанта, но размер их меньше. У обоих военных они располагаются треугольником – больше такого расположения нет ни у кого. Большая вероятность ошибиться есть при распознавании погонов генерал-майора. На них одна звезда. Погоны майора также содержат одну-единственную звездочку. Та же ситуация и с атрибутами униформы младшего лейтенанта. Безошибочно распознать высшего офицера можно по отсутствию на его погонах других элементов (полосок). Другой пример – генерал-лейтенант. Погоны военного в этом звании содержат две звезды, расположенные вдоль. Точно так же, как и у прапорщика. Но у высшего офицера звезды больше. Похожий пример – генерал-полковник. Погоны его вмещают три звезды – столько же, сколько у старшего прапорщика. Отличие – все тот же размер.

Погоны в полиции РФ

Ранжирование по званиям и использование в качестве знаков отличий погонов применяется не только в армии РФ, но также и в правоохранительных структурах, включая полицию. В силу некоторой схожести видов деятельности – военной и правоохранительной, принципы расположения звезд и других элементов на погонах в полиции в целом подобны тем, что характерны для армии РФ.

Рядовой состав полиции не имеет каких-либо элементов на погонах. Исключение – знаки отличия у курсантов, на которых присутствует буква «К». Выше рядовых в полицейской табели званий – младший начальствующий состав, представленный сержантами, старшинами и прапорщиками. Ключевой элемент в знаках различия, характерный для этих званий, – и звездочки. У сержантов, вне зависимости от уровня, звезд нет. У младших – две тонкие лычки, у сержантов – три, у старших – одна широкая.

![]()

Старшина полиции владеет погонами с одной широкой продольной полосой. Знаки отличия прапорщика характеризуются наличием звездочек: у обычного их две, у старшего – три. Расположены они в ряд. Средний начальствующий состав представлен званиями от младшего лейтенанта полиции до капитана. Их погоны характеризуются наличием «просвета» - красной полосы, идущей посередине. Есть звездочки: у младшего лейтенанта одна, у обычного – две, у старшего – три. Погоны капитана полиции содержат четыре звездочки. Далее по рангу – старший начальствующий состав. Погоны этой категории сотрудников полиции содержат два «просвета». Звания отличаются количеством звезд. На погонах майора – одна. У подполковника – две. Погоны полковника содержат три звезды. Высший начальствующий состав полиции – это генералы. Они носят погоны без «просветов», со звездами большего размера, чем у офицеров среднего состава. У генерал-майора – одна звезда. У сотрудников полиции вышестоящего ранга больше: носит погоны с двумя звездами, генерал-полковник – с тремя.

Высшее воинское звание в РФ

Высшее воинское звание в нашей стране – это Маршал Российской Федерации. Оно было законодательно установлено в 1993 году и заменило собой звание Маршала Советского Союза. В новейшей истории России оно было присвоено только один раз. Его удостоился Министр обороны России Игорь Сергеев в 1997 году. Маршал Российской Федерации носит погоны, на которых расположена одна большая звезда, а также двуглавый орел - один из символов России и основных элементов государственного герба страны.

Игорь Сергеев родился в УССР, в 1938 году. На службе в Вооруженных силах СССР находился с 1955 года. В 1960-м перешел на службу в Ракетные войска, где прошел путь от начальника отделения до должности Главнокомандующего. В 1973 году с отличием окончил Военную академию им. Дзержинского, в 1980-м - Военную академию Генштаба СССР. После распада Советского Союза продолжил несение службы в армии Российской Федерации. В период с 1992 по 1997 годы командовал Ракетными войсками страны. Совершенствовал уровень боевой подготовки войск, обеспечивал техническое оснащение. Осуществлял контроль над внедрением в армию новых ракетных систем. В мае 1997 года назначен на должность Министра обороны Российской Федерации. Входил в Совет безопасности, в Президиум Правительства России. В ноябре Игорю Сергееву было присвоено звание Маршала Российской Федерации. До сих пор более никто из военнослужащих России не был его удостоен. В 2001 году Игорь Сергеев подал в отставку и стал помощником Президента по решению вопросов, касающихся стратегической стабильности. Работал в области переговорных процессов по системам ПРО, стратегических вооружений, вопросам нераспространения ядерного оружия. Занимал должность до марта 2004 года. После продолжительной болезни ушел из жизни 10 ноября 2006 года. В Донецкой области (Украина) была установлена мемориальная доска, посвященная Игорю Сергееву.

Инструкция

Рядовой состав носит на плечах погоны красного цвета. Служащие в частях ВДВ, авиации и космических войсках - голубого. У матросов погоны черного цвета. На полевой форме погоны съемные, камуфлированного цвета. На них нет никаких знаков отличия.

Следующая группа - прапорщики. Их погоны очень похожи на офицерские, но без просветов. Погоны зеленого цвета, на повседневной и парадной форме, по краям узкий красный кант. В авиации, космических войсках и ВДВ кант голубой.

У офицеров на парадной форме погоны золотистого цвета, на повседневной - зеленые, на летних белых рубашках - белые. На полевой форме погоны съемные, камуфлированного цвета.

Со звания младшего лейтенанта начинается младший офицерский состав. Их погоны украшены одной узкой вертикальной полоской, просветом, и маленькими металлическими звездочками (13 мм). На повседневной и парадной форме звездочки из желтого металла, а просвет красный или голубой. На полевой форме просвета нет, звездочки зеленые.

У младших лейтенантов одна звездочка, расположенная на просвете. У лейтенанта - две по бокам от просвета. Старший лейтенант носит на погонах три маленькие звездочки, расположенные треугольником: две по бокам от просвета и одна на просвете чуть выше. У капитана четыре звезды : две на просвете и две по бокам от него.

Следующая группа - старшие офицеры. На погонах - два узких просвета и большие металлические звездочки (20 мм). Расцветка такая же, как и у младших офицеров.

У майора на погонах одна звезда. У подполковника - две, на каждом просвете, у полковника три - две на просветах, одна посередине, расположены треугольником.

Высший офицерский состав на погонах носит большие вышитые звезды (22 мм), расположенные вертикально. Просветов нет. У генерал-майора одна звезда, у генерал-лейтенанта - две, у генерал-полковника - три. Если на погонах четыре вышитые звезды - перед вами генерал армии.

Высшее воинское звание в вооруженных силах РФ - маршал Российской Федерации. У него на погонах одна очень большая вышитая звезда (40 мм) и герб России.

Путают «право » и «лево» и дети, и взрослые. Это зависит не только от того, насколько хорошо вас научили ориентироваться в пространстве в детском возрасте, но и от того, к какому полу вы принадлежите (женщины могут делать несколько дел одновременно, поэтому им труднее сразу сосредоточится и определить, где «право », а где «лево»). У мужчин тоже часто возникает такая проблема, особенно в стрессовой ситуации, но они редко в этом признаются. Трудно ориентироваться и тем, у кого есть небольшие физиологические нарушения в работе мозга и переучившимся левшам. Перестать путаться вам может помочь небольшой комплекс упражнений.

- Народные средства для восстановления мужской силы Народное средство для восстановления мужской силы

- Очистка кишечника соленой водой от шлаков в домашних условиях

- Какие есть заговоры на похудение

- Молитва о поступлении на бюджет

- Анализ на C-пептид (как сдавать и зачем он нужен) Анализ крови на аццп - что это такое

- Денежное дерево Наговор на денежное дерево

- Суть цитологического анализа и его применение в гинекологии

- Эта молитва николаю чудотворцу помогает изменить судьбу в лучшую сторону

- Отвязаться от навязчивого человека

- Материнские молитвы о дочери

- Язва желудка: симптомы (проявления) и лечение у взрослых

- Знаки зодиака весы кролик Весы заяц

- К чему снится вино — толкование сна по сонникам

- К чему снится летучая мышь черная

- К чему снится лепить хинкали

- К чему снится черешня: ваши желания исполнятся или вас ждет новое любовное приключение

- К чему снится мертвая собака: замужней женщине, незамужней девушке, беременной, мужчине – толкование по сонникам

- Квас из чистотела по болотову противопоказания

- Соус сацебели из слив Сацебели с алычи рецепт приготовления на зиму

- Сыроедческое спагетти из кабачка