Форма русской армии 1812

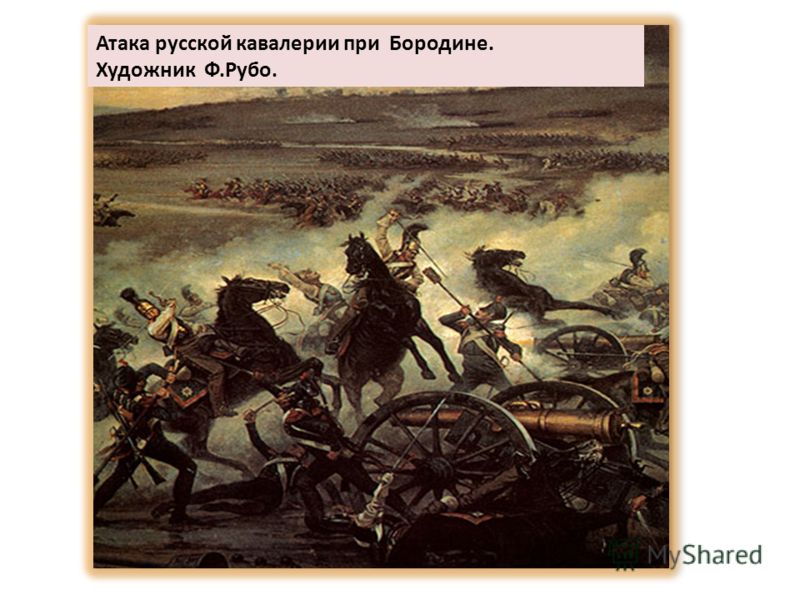

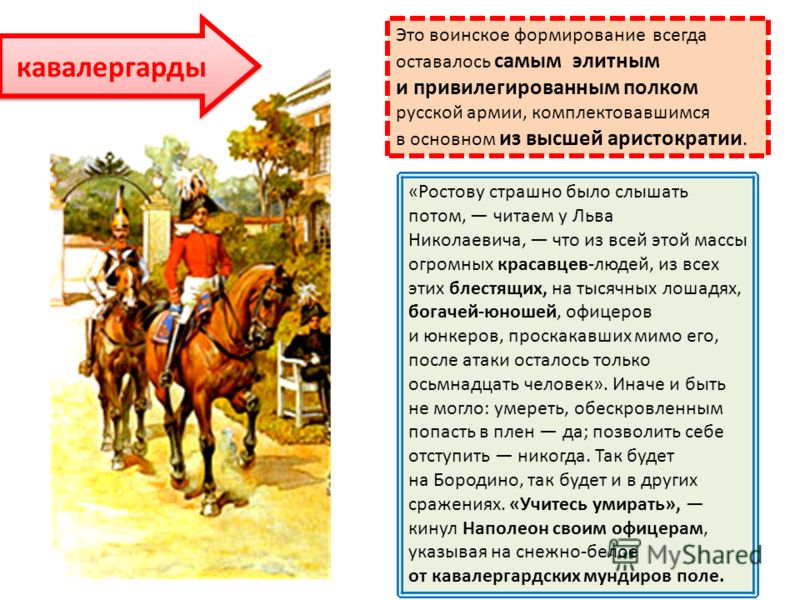

«Ростову страшно было слышать потом, читаем у Льва Николаевича, что из всей этой массы огромных красавцев-людей, из всех этих блестящих, на тысячных лошадях, богачей-юношей, офицеров и юнкеров, проскакавших мимо его, после атаки осталось только осьмнадцать человек». Иначе и быть не могло: умереть, обескровленным попасть в плен да; позволить себе отступить никогда. Так будет на Бородино, так будет и в других сражениях. «Учитесь умирать», кинул Наполеон своим офицерам, указывая на снежно-белое от кавалергардских мундиров поле. Это воинское формирование всегда оставалось самым элитным и привилегированным полком русской армии, комплектовавшимся в основном из высшей аристократии. кавалергарды

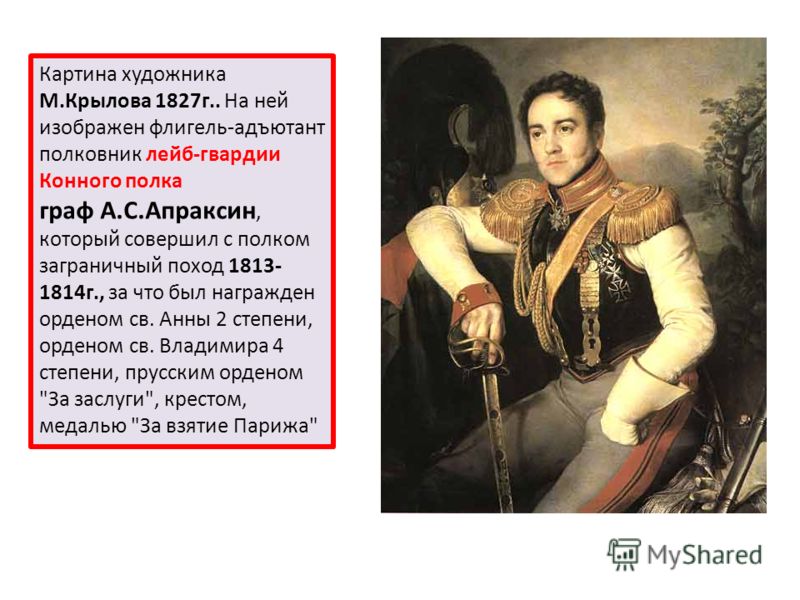

Картина художника М.Крылова 1827г.. На ней изображен флигель-адъютант полковник лейб-гвардии Конного полка граф А.С.Апраксин, который совершил с полком заграничный поход г., за что был награжден орденом св. Анны 2 степени, орденом св. Владимира 4 степени, прусским орденом "За заслуги", крестом, медалью "За взятие Парижа"

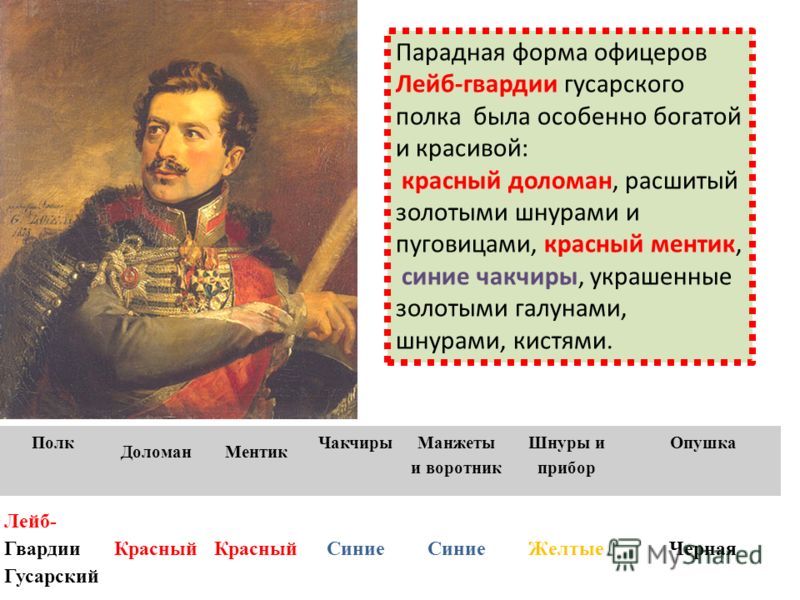

Пoлк ДoлoманMентик Чакчиры Maнжеты и воротник Шнyры и прибор Опушка Лейб- Гвардии Гусарский Краcный Cиние ЖeлтыеЧeрная Парадная форма офицеров Лейб-гвардии гусарского полка была особенно богатой и красивой: красный доломан, расшитый золотыми шнурами и пуговицами, красный ментик, синие чакчиры, украшенные золотыми галунами, шнурами, кистями.

На передней стороне кивера в лейб-гвардии гусарском полку крепился медный (у офицеров золоченый) киверный орел. У армейских гусар вместо орла на передней стороне кивера помещалась оранжево-черная кокарда с петлицей. В верхней части кивера крепился так называемый "репеек". В лейб-гвардии Гусарском полку солдатский репеек был желтого цвета с красной серединой, в армейских полках белый или желтый. У унтер-офицеров репеек был разделен по диагонали крест накрест на четыре части Репейки офицеров выглядели иначе. репеек обер-офицера, репеек штаб-офицера

Сверху кивера помещался султан - украшение из заячьего меха высотой 17.6см. Солдаты и офицеры имели султан белый (в нижней части черный), унтер-офицерский султан верхнюю часть имел черную с оранжевой полосой. Музыканты (трубачи, литаврщики) солдатского чина султан имели красный, а унтер-офицерского чина красный с верхней третью черного цвета с вертикальной оранжевой полосой. Султаны надевали на кивера обычно только на смотрах, парадах В повседневной службе, перед боем султан снимали и укладывали внутрь кивера. В повседневной службе носили не кивер, а фуражную шапку, похожую на современную фуражку. Солдаты и унтер-офицеры имели фуражную шапку без козырька, офицеры с козырьком, или же на кивер надевали серый или черный просмоленный чехол. На чехле черной или серой краской писали номер эскадрона. Вообще кивер был для солдата не только головным убором. В кивере кроме султана нередко хранили ложку, деньги, гребешок, щеточку для усов, ваксу, нитки и иголки, шило, отвёртку.

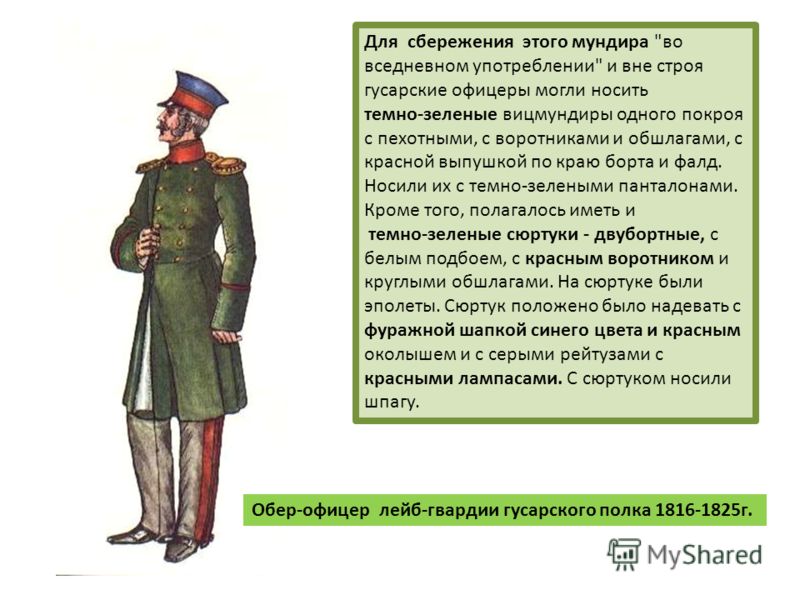

Для сбережения этого мундира "во вседневном употреблении" и вне строя гусарские офицеры могли носить темно-зеленые вицмундиры одного покроя с пехотными, с воротниками и обшлагами, с красной выпушкой по краю борта и фалд. Носили их с темно-зелеными панталонами. Кроме того, полагалось иметь и темно-зеленые сюртуки - двубортные, с белым подбоем, с красным воротником и круглыми обшлагами. На сюртуке были эполеты. Сюртук положено было надевать с фуражной шапкой синего цвета и красным околышем и с серыми рейтузами с красными лампасами. С сюртуком носили шпагу. Обер-офицер лейб-гвардии гусарского полка г.

Формы Свиты Его Величества- имела особое «свитское» шитье на воротнике и обшлагах, металлический прибор у флигель-адъютантов был серебряным, а у генерал-адъютантов – золотым. Такой мундир мы видим на портрете флигель-адъютанта полковника С.Н. Марина– офицера Преображенского полка. Обшлага на портрете не видны, но должны быть алыми с темно-зелеными клапанами, на которых располагалось свитское шитье в три ряда. Кавалерийские генерал-адъютанты и флигель-адъютанты носили такие же мундиры, но белого сукна. Воротники их мундиров имели выпушку белую Такой мундир мы видим на портрете гр. А.И.Чернышева

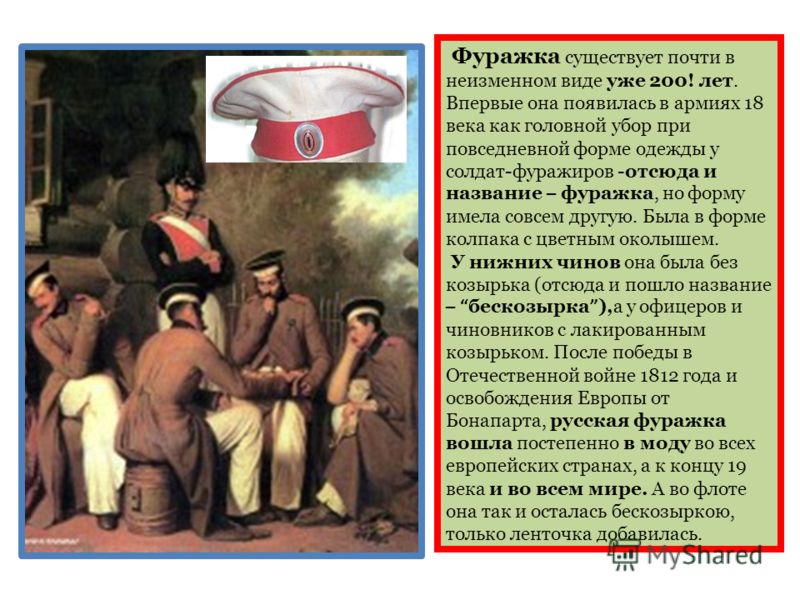

Фуражка существует почти в неизменном виде уже 200! лет. Впервые она появилась в армиях 18 века как головной убор при повседневной форме одежды у солдат-фуражиров -отсюда и название – фуражка, но форму имела совсем другую. Была в форме колпака с цветным околышем. У нижних чинов она была без козырька (отсюда и пошло название – бескозырка),а у офицеров и чиновников с лакированным козырьком. После победы в Отечественной войне 1812 года и освобождения Европы от Бонапарта, русская фуражка вошла постепенно в моду во всех европейских странах, а к концу 19 века и во всем мире. А во флоте она так и осталась бескозыркою, только ленточка добавилась.

Фуражка существует почти в неизменном виде уже 200! лет. Впервые она появилась в армиях 18 века как головной убор при повседневной форме одежды у солдат-фуражиров -отсюда и название – фуражка, но форму имела совсем другую. Была в форме колпака с цветным околышем. У нижних чинов она была без козырька (отсюда и пошло название – бескозырка),а у офицеров и чиновников с лакированным козырьком. После победы в Отечественной войне 1812 года и освобождения Европы от Бонапарта, русская фуражка вошла постепенно в моду во всех европейских странах, а к концу 19 века и во всем мире. А во флоте она так и осталась бескозыркою, только ленточка добавилась.

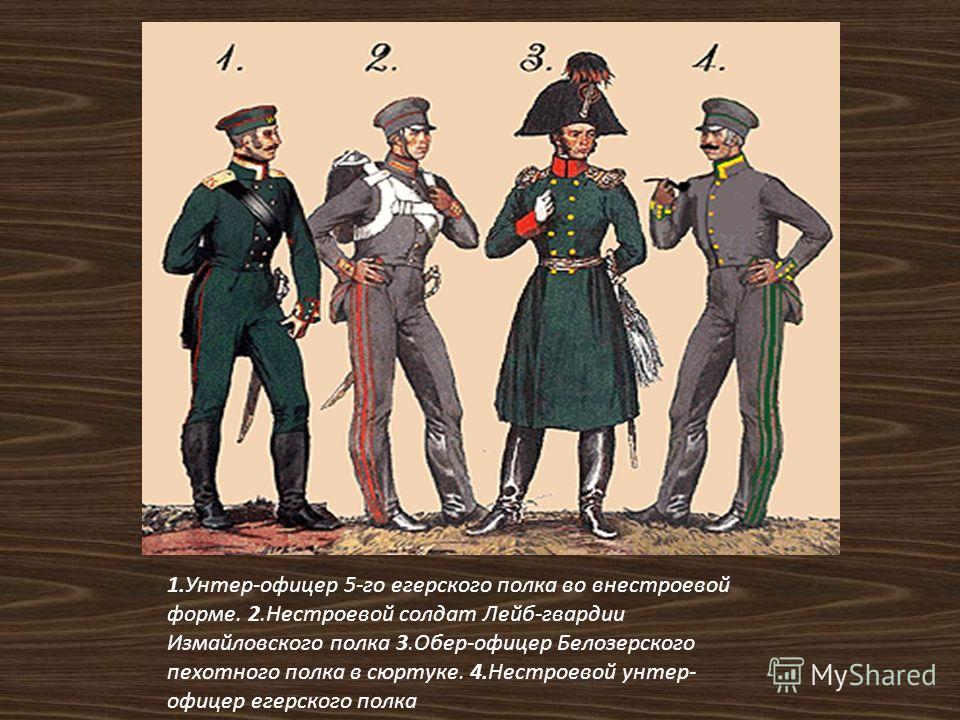

Русская пехота во время Отечественной войны 1812 года делилась на линейную (или тяжелую), легкую, морскую и гарнизонную. Основной боевой единицей являлся полк. Полк состоял из трех батальонов по четыре роты в каждом. Первая рота каждого батальона именовалась гренадерской и состояла из гренадерского и стрелкового взводов. Остальные роты в пехотных полках именовались пехотными (мушкетерскими), в гренадерских – фузилерными, в егерских – егерскими. Каждая рота состояла из двух взводов. Два полка составляли бригаду: пехотную, гренадерскую или егерскую. Дивизия состояла из четырех бригад. В гренадерской дивизии - три гренадерских и артиллерийская, в пехотной – две пехотных, егерская и артиллерийская. Во время войны полки нередко действовали в сокращенном составе: гренадерские роты выводились из их состава и временно сводились в сводно-гренадерские бригады и дивизии. Две дивизии составляли корпус.

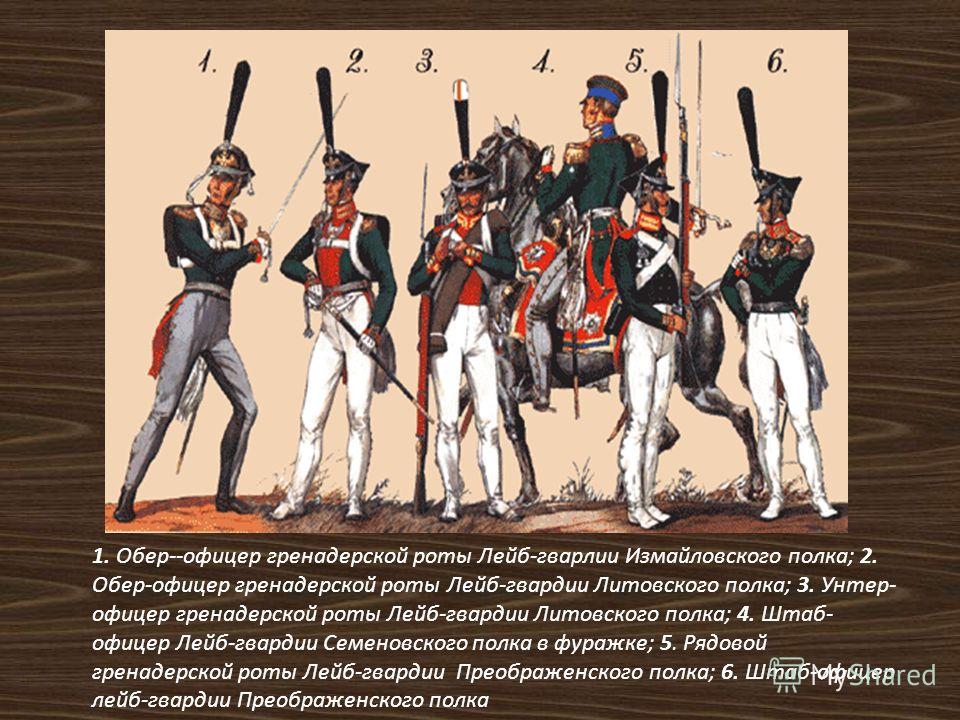

Линейная пехота (полки Л-гв. Преображенский, Семеновский, Измайловский, Литовский, гренадерские и пехотные) была одета в темно-зеленые двубортные закрытые мундиры с фалдами и со стоячим воротником. В л-гв. Литовском полку мундиры имели красные настежные лацканы. В остальных полках мундиры застегивались на шесть рядов пуговиц. Фалды обшивались красным приборным сукном. Воротники и обшлага мундиров в пехотных и гренадерских полках изготовлялись из красного приборного сукна. В гвардейских полках цвет воротников различались: в Преображенском и Литовском – красные, в Семеновском – светло- синие с красной выпушкой (кантом), в Измайловском – темно-зеленые с красной выпушкой. Обшлага – красные, клапаны обшлагов – темно-зеленые с красной выпушкой. Все нижние чины гвардейских полков на воротниках и клапанах обшлагов имели петлицы из желтой тесьмы с красной полоской посередине. Сперва воротники были высокими, подпирающими щеки, в вырез воротника был виден черный галстук. В начале 1812 года покрой воротников был изменен, они стали ниже и стали наглухо застегиваться на крючки. Но к началу боевых действий мундиры были перешиты не во всех полках, поэтому встречалась форма обоих образцов. Погоны нижних чинов во всех гвардейских и гренадерских полках изготовлялись из красного приборного сукна. На погонах гренадерских поков нашивалась из желтой тесьмы шифровка – начальные буквы наименования полка. В пехотных полках цвет погон показывал место полка в дивизии: первых полк – красные, второй - светло-синие, третий – белые, четвертый – темно-зеленые с красной выпушкой. На поле погона выкладывался из желтой (на белых – из красной) тесьмы номер дивизии

1. Обер--офицер гренадерской роты Лейб-гварлии Измайловского полка; 2. Обер-офицер гренадерской роты Лейб-гвардии Литовского полка; 3. Унтер- офицер гренадерской роты Лейб-гвардии Литовского полка; 4. Штаб- офицер Лейб-гвардии Семеновского полка в фуражке; 5. Рядовой гренадерской роты Лейб-гвардии Преображенского полка; 6. Штаб-офицер лейб-гвардии Преображенского полка

Строевыми головными уборами пехотинцев были кивера, также, как и мундиры, двух образцов: 1811 и 1812 годов. Кивера строились (изготовление, пошив обмундирования и снаряжения солдат и офицеров тогда принято было называть построением) из черного сукна с обшивкой из черной кожи. Спереди на кивере укреплялись медные эмблемы: в гвардии – государственный герб, в пехотных ротах и фузелерных ротах – гренада (граната) об одном огне, в гренадерских – гренада о трех огнях. Кроме того кивера украшались белыми этишкетами, цветными репейками, медной чешуей на подбородных ремнях. Кивера нижних чинов гренадерских полков и гренадерских рот пехотных полков имели черные султаны

Исключением являлся Павловский гренадерский полк. Нижние чины гренадерских рот этого полка носили высокие гренадерские шапки с медными налобниками, красным верхом и белым околышем. Околыш был украшен небольшими медными гренадами. Фузилерам полагались схожие с гренадерскими фузилерные шапки

Мундиры офицеров строились из более качественного сукна, имели более длинные фалды и позолоченные пуговицы. На воротниках и обшлажных клапанах генералы и гвардейские офицеры носили золотое шитье: офицеры по полкам; генералы в виде дубовых листьев. Кроме общегенеральского мундира с шитьем в виде дубовых листьев, генералы, являвшиеся шефами полков, или причисленные к гвардейским полкам, могли носить офицерскую форму своего полка, но с генеральскими отличиями, о которых будет сказано ниже. Вместо погонов офицеры носили эполеты. Эполеты обер-офицеров (прапорщиков, подпоручиков, поручиков, штабс-капитанов и капитанов) были без бахромы; штаб-офицеров (майоров, подполковников, полковников) – с тонкой бахромой; генералов – с толстой бахромой. Цвет поля эполет соответствовал погонам нижних чинов. Только в гвардии и у генералов эполеты имели поле из золотого галуна. Полковые и генеральские адьютанты носили эполет только на левом плече, на правом плече у них был шнур с аксельбантом. Аксельбант имел кроме декоративного и чисто практическое применение: в его наконечники были вделаны свинцовые карандаши. Полковые адьютанты носили форму своего полка, а генеральские либо форму полка, шефом которого числился генерал, либо форму полка, где офицер служил до прикомандирования к генералу. Кроме мундира генералам и гвардейским офицерам полагался виц-мундир аналогичного покроя, но без шитья. Вне строя офицеры и генералы носили двубортные закрытые сюртуки

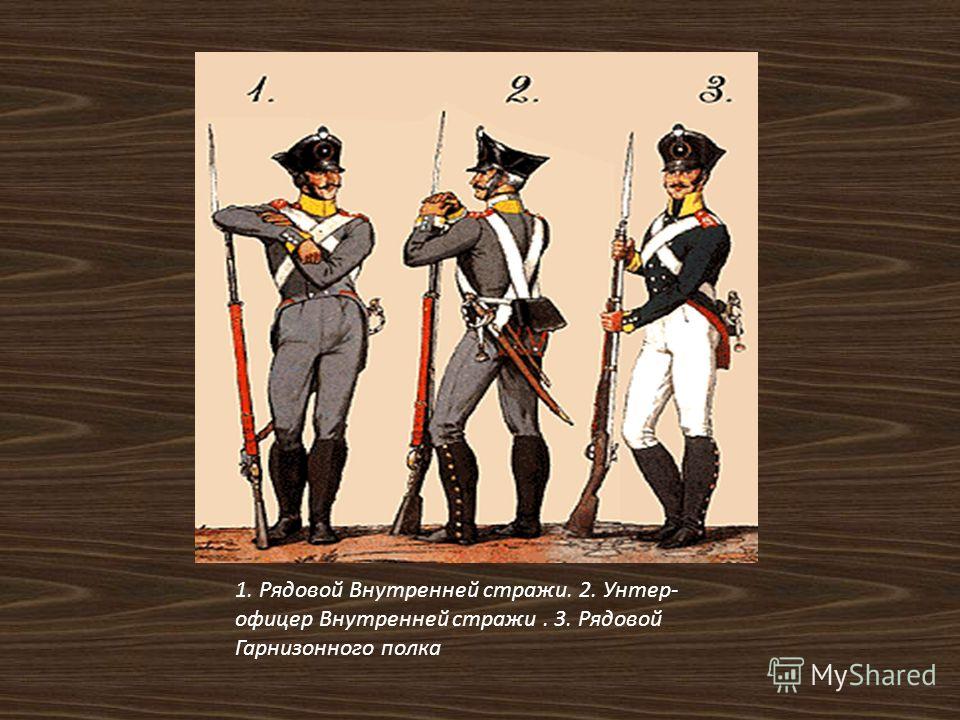

Внутренняя стража род войск, существовавший в России с 1811 по 1864 год для несения караульной и конвойной службы. Кроме общих воинских обязанностей на Внутреннюю стражу возлагались еще и специальные в отношении к губернскому начальству. Она могла быть употребляема для исполнения приговоров суда, поимки и истребления восставщих, беглых преступников, усмирения неповиновений, для преследования, конфискации запрещенных товаров, сбора подачей, для охраны порядка во время стихийных бедствий и т. д. Таким образом, Внутренняя стража была полицейским органом, но имевшим военную организацию, примерно соответствуя современным Внутренним войскам. Во время Отечественной войны 1812 года части Внутренней стражи употреблялись для обучения рекрутов и ополченцев. конвоирования эвакуируемых ценностей в глубь страны. По мере вторжения неприятеля они вливались в состав действующей армии. Рядовые Внутренней стражи носили серые мундиры с желтыми воротниками и обшлагами и серые панталоны с крагами, Отвороты фалд серые, с красными выпушками. Приборный металл белый. Кивера – как в гарнизонных полках. Унтер-офицеры были обмундированы так же, как рядовые, На воротнике и обшлагах мундира серебряный галун. Отличием обмундирования офицеров Внутренней стражи были темно-зеленые мундиры и клапаны на обшлагах: у первых батальонов или полубатальонов в каждой бригаде темно-зеленые; у вторых темно-зеленые с желтой выпушкой, у третьих желтые.

![]()

ГЕНЕРАЛЫ

И пехотные, и кавалерийские генералы российской армии носили одинаковую форму высочайше утвержденного генеральского образца: темно-зеленый мундир фрачного типа с фалдами, расшитыми золотыми дубовыми листьями воротником и обшлагами, белые лосины с высокими ботфортами (в походе заменялись длинными серыми рейтузами). Золоченые эполеты обрамлялись крученой бахромой. По поясу мундира генералы (как и остальные офицеры) повязывали шелковые, прошитые серебряными нитями шарфы, концы которых свисали вниз на левом бедре. Генералы не носили ни киверов, ни металлических нагрудных знаков, как остальные офицеры; головной убор генералов – шляпа «двухуголка» с витой петлицей из золотого или серебряного шнура и плюмажем из петушиных перьев. Генералы инфантерии (пехоты) имели плюмажи из черных перьев с добавлением оранжевых и белых, шляпу они носили поперек головы. Генералы кавалерии имели плюмажи из белых перьев с добавлением оранжевых и черных, шляпу они носили вдоль головы. Чепраки и чушки (кобуры) на генеральских лошадях делались из медвежьего меха и украшались Андреевскими звездами. Пехотным генералам и генералам тяжелой кавалерии (кирасир и драгун) полагались шпаги, генералам легкой кавалерии (улан, гусар и казаков) – сабли.

Генералы гусарских частей и генералы – шефы гусарских полков носили форму не генеральского образца, а гусарскую форму своих полков, которая отличалась от офицерской более обильным, сложным и тонким шитьем. Поверх доломана надевались генеральские орденские ленты.

Кавалерийский генерал в парадной форме

Гусарский генерал в парадной форме (изображен П.Я. Кульнев – самый прославленный гусарский командир эпохи Александра 1-го).

ОФИЦЕРЫ

Офицеры российской армии делились на две категории: обер-офицеры (звания от прапорщика до капитана) и штаб-офицеры (от майора до полковника). И те и другие носили общую форму: темно-зеленый мундир фрачного типа с фалдами, с красными обшлагами и воротником; белые лосины, заправлявшиеся в сапоги (в походе заменялись серыми длинными рейтузами навыпуск). По поясу мундира офицеры повязывали шелковые, прошитые серебряными нитями шарфы, концы которых свисали вниз на левом бедре. Внешнее различие между обер- и штаб-офицерами заключалось в эполетах: у обер-офицеров поле эполета обвивалось двойным рядом витого жгута, а у штаб-офицеров по краям эполет еще свисала золоченая бахрома. В 1812 году эполеты еще не имели других знаков различия (вроде появившихся позже звездочек), и звания офицеров определялись по нагрудным металлическим знакам. Эти знаки в армии и в гвардии различались по форме: более округлые в армии, более массивные и широкие – в гвардии. Прапорщик имел полностью посеребренный знак, у подпоручика знак был с золоченой окантовкой. На знаке поручика золотили орла, у штабс-капитана – еще и окантовку. На серебряном знаке капитана золотилось поле знака; на золоченом знаке майора серебрился орел, на знаке подполковника – еще и окантовка. Знак полковника был полностью золоченым.

Кроме парадной и походной формы офицеры могли использовать и повседневный длиннополый сюртук, который был свободнее и удобнее парадной формы. При сюртуке офицер надевал не тяжелый и громоздкий кивер, а легкую двухугольную шляпу или введенную накануне войны мягкую фуражку с козырьком. Зимой офицеры одевали шинели с пелериной на плечах, многие предпочитали носить кавказские бурки с мягкими покатыми плечами.

Штатным оружием российского офицера в 1812 году являлась шпага обр. 1798 года, однако во время боевых действий офицерам разрешалось вооружаться (за свой счет) саблями по собственному выбору.

Пехота тяжелая - ГРЕНАДЕРЫ

Гренадеры считались ударной силой пехоты, и поэтому в гренадерские части традиционно отбирали самых рослых и физически крепких рекрутов. Причем общее число гренадер, объединенных в крупные подразделения, в русской армии было относительно невелико: только Лейб-гренадерский полк имел 3 гренадерских батальона, остальные гренадерские полки состояли из 1 гренадерского и 2 мушкетерских батальонов. Кроме того, для усиления обычных пехотных подразделений в каждом мушкетерском полку (по образцу Франции) была введена одна гренадерская рота на каждый батальон. При этом гренадерские роты запасных батальонов, не участвовавших в походах, сводились в гренадерские батальоны и бригады и следовали за войсками, являясь боевым резервом пехотных дивизий и корпусов.

Гренадеры носили общеармейскую пехотную форму; знаком отличия этого элитного рода войск являлись металлические эмблемы «гренады о трёх огнях» на кивере и красные погоны. Между собой гренадерские полки различались начальными буквами названия полка, вышитыми на погонах.

Гренадер пехотного полка в парадной форме и гренадер - унтер-офицер егерского полка в походной форме

Пехота средняя - МУШКЕТЕРЫ

Мушкетёрами в российской армии называли солдат стрелковых частей; мушкётеры являлись основным видом русской пехоты. Правда, в 1811 году мушкетёрские полки переименовали в пехотные, однако роты сохранили название мушкетёрских, и на протяжении всей войны 1812 г в русской армии пехотинцев по привычке продолжали называть мушкетёрами.

Мушкетёры носили общеармейскую форму, внешне отличаясь от других родов пехоты только значком на кивере – «гренадой об одном огне». На парадах мушкетёры пристегивали к киверам высокие черные султаны, однако на походе султаны снимались, чтобы не мешали в бою. Между собой пехотные полки различались разноцветными погонами по старшинству в дивизии: красными, белыми, желтыми, зелеными, синими и планшевыми; на всех погонах вышивался номер дивизии, в которую входил полк.

Мушкетер Одесского и унтер-офицер Симбирского пехотного полков в летней форме, мушкетер Бутырского пехотного полка в зимней форме

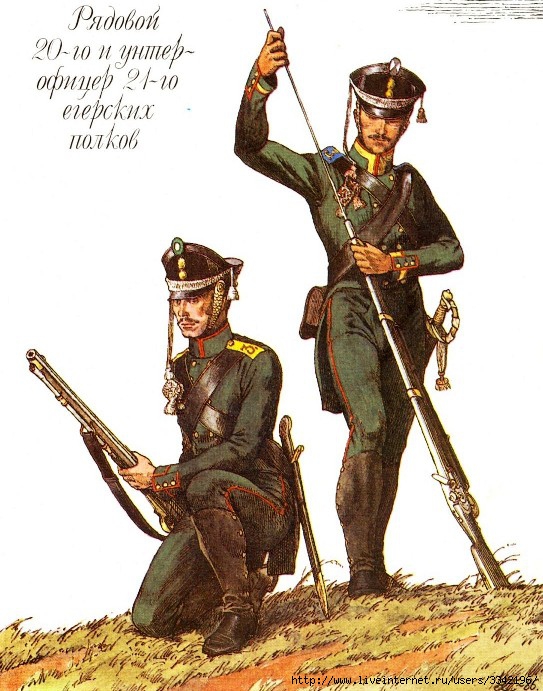

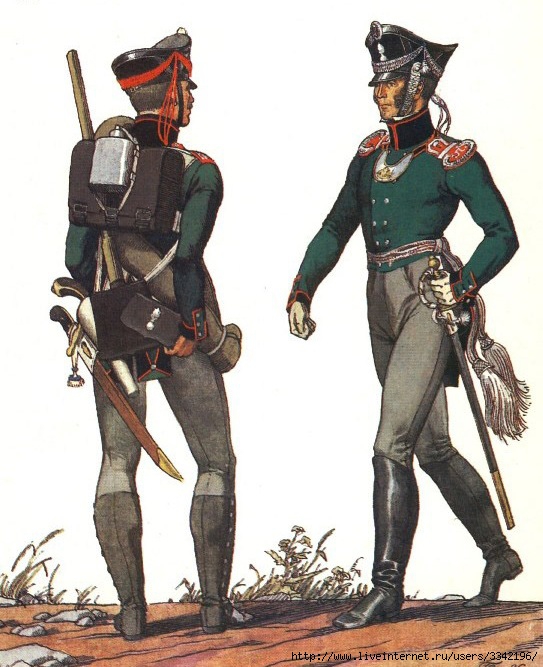

Пехота легкая - ЕГЕРЯ

Егеря представляли собой вид легкой пехоты, которая часто действовала в рассыпном строю и вела огневой бой на максимальных дистанциях. Именно поэтому часть егерей снабжалась редким и дорогим для того времени нарезным оружием (штуцерами). В егерские роты обычно отбирались люди небольшого роста, очень подвижные, хорошие стрелки: одной из важнейших задач егерей в сражениях было «выбивать» снайперским огнем офицеров вражеских подразделений. Так же приветствовалось, если новобранец был знаком с жизнью в лесу, так как егерям часто приходилось ходить в разведку, передовые дозоры, нападать на сторожевые пикеты врага.

Егерская форма походила на общеармейскую пехотную форму мушкетеров; разница заключалась в цвете панталон: в отличие от всех остальных пехотинцев, носивших белые панталоны, егеря и в бою, и на параде надевали панталоны зеленого цвета. Кроме того, ранцевые ремни и перевязи егерей не белились, как это делалось в остальных видах пехоты, а имели черный цвет.

Рядовой 20-го и унтер-офицер 21-го егерских полков

Инженерные войска - ПИОНЕРЫ

Этот «неброский» вид войск, который часто забывают вспомнить, когда речь заходит о героизме пехоты, играл исключительно важную роль в войне. Именно пионеры строили (зачастую под огнем врага) оборонительные укрепления, разрушали вражеские крепости, возводили мосты и переправы, без которых невозможно продвижение армии вперед. Пионеры и саперы обеспечивали и оборону, и наступление войск; без них ведение войны было фактически невозможно. И при всем при том слава победы всегда принадлежала пехоте или кавалерии, но никак не пионерным частям…

При общеармейской форме пионеры российской армии носили не белые, а серые панталоны и черный с красной выпушкой приборный цвет. Гренады на киверах и жгуты на эполетах были не золоченые, а серебрёные (оловянные).

рядовой и штабс-капитан 1-го пионерного полка

Иррегулярная пехота - ОПОЛЧЕНИЕ

Этот род войск в то время не был предусмотрен уставом ни одной из армий Европы. Ополченцы появились только в России, когда нашествие принесло угрозу самому существованию государства, когда весь русский народ поднялся на защиту Отечества. Ополченцы зачастую совершенно не имели нормального оружия, они вооружались взятыми из дома плотницкими топорами, устаревшими саблями и трофейными ружьями. И, тем не менее, именно ополченцы сыграли самую важную роль в Отечественной войне, только они сумели за короткий срок поднять численность российской армии до того уровня, который смог «раздавить» многочисленную наполеоновскую армию нового типа. Это далось очень дорогой ценой: домой вернулся только 1 из 10 ополченцев, отправившихся защищать Отечество…

Форма одежды ополченцев была очень разнообразной; фактически в каждом уезде организатор ополчения разрабатывал свой образец формы, непохожий на форму ополчения соседнего уезда. Однако зачастую все эти виды формы основывались на традиционном казачьем кафтане, получавшем в разных уездах разные цвета; общим для формы ополченцев являлся так называемый «ополченческий крест» с девизом «За Веру и Отечество», крепившийся на шапках ополченцев.

Рядовые ополченцы и офицеры Петербургского и Московского ополчения

ПАРТИЗАНЫ

Русские партизанские отряды Отечественной войны 1812 г были двух видов. Одни формировались из армейских (в основном кавалерийских) частей, подчинялись верховному командованию, выполняли его задания и носили свою полковую форму, пользовались штатным оружием. Другие партизанские отряды создавались стихийно из крестьян – жителей оккупированных районов. Бойцы этих отрядов ходили в своей крестьянской одежде, а в качестве оружия использовали плотницкие топоры, вилы, серпы и косы, кухонные ножи и дубинки. Огнестрельное оружие в таких отрядах поначалу было большой редкостью (в основном охотничьи ружья), однако со временем партизаны вооружались трофейными французскими ружьями, пистолетами, саблями и палашами; некоторые особо сильные отряды иногда ухитрялись добыть и использовать в бою 1-2 пушки…

- К чему снится лепить хинкали

- К чему снится черешня: ваши желания исполнятся или вас ждет новое любовное приключение

- К чему снится мертвая собака: замужней женщине, незамужней девушке, беременной, мужчине – толкование по сонникам

- Квас из чистотела по болотову противопоказания

- Соус сацебели из слив Сацебели с алычи рецепт приготовления на зиму

- Сыроедческое спагетти из кабачка

- Народные средства для восстановления мужской силы Народное средство для восстановления мужской силы

- Очистка кишечника соленой водой от шлаков в домашних условиях

- Какие есть заговоры на похудение

- Молитва о поступлении на бюджет

- Анализ на C-пептид (как сдавать и зачем он нужен) Анализ крови на аццп - что это такое

- Беляев александр романович - человек-амфибия

- Непридуманная история Вали Котика (5 фото)

- Когда не следует увольняться с работы

- Правила и образец заполнения формы Р13001

- Использование кодов: правила заполнения табеля учета рабочего времени

- Нюансы внесения разных сведений

- Знаки зодиака весы кролик Весы заяц

- К чему снится вино — толкование сна по сонникам

- К чему снится летучая мышь черная